提到宋英杰,許多人首先想到的是屏幕上那位從容播報(bào)天氣的“氣象先生”。但對(duì)他而言,鏡頭前的工作只是1%的“兼職”,而剩下99%的精力,他都傾注在一項(xiàng)稍顯“冷門”的事業(yè)——二十四節(jié)氣研究中。“做節(jié)氣研究是我的本行,也是我的一份使命。”在采訪中,他這樣定義自己與節(jié)氣的關(guān)系。

讓古老智慧扎根科學(xué)土壤

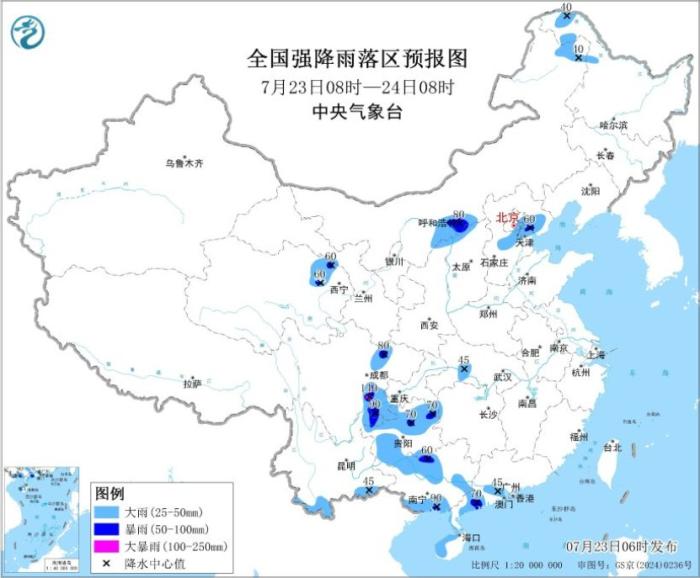

(資料圖片僅供參考)

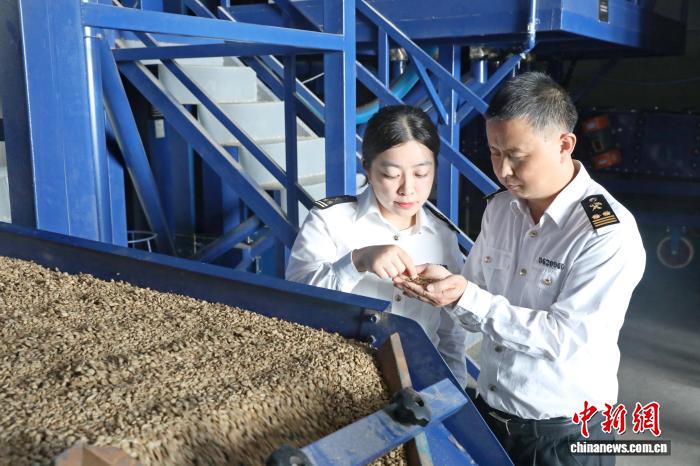

(資料圖片僅供參考)

“二十四節(jié)氣,是中國(guó)古人通過(guò)觀察太陽(yáng)周年運(yùn)動(dòng)并參照月相節(jié)律而形成的時(shí)間知識(shí)體系及其實(shí)踐。”在宋英杰所著新書(shū)《二十四節(jié)氣百科全書(shū)》中,他這樣定義道。

“二十四節(jié)氣首先是一個(gè)科學(xué)體系。它不是所謂的‘玄學(xué)’,它是科學(xué)。”在宋英杰看來(lái),比起“傳統(tǒng)文化”這個(gè)單一的標(biāo)簽,他更愿意將二十四節(jié)氣稱之為“充盈著科學(xué)思想的古典智慧。”

從本科就讀天氣動(dòng)力專業(yè)開(kāi)始,“科學(xué)”二字便一直貫穿著宋英杰的研究之路。在二十四節(jié)氣的研究上,宋英杰更是與其團(tuán)隊(duì)遵循著近乎嚴(yán)苛的“兩不”原則。“不許說(shuō)‘據(jù)傳說(shuō)’,必須經(jīng)得起歷史檢驗(yàn);不說(shuō)‘我認(rèn)為’,要用客觀量化推演。”

這種科學(xué)精神也在《二十四節(jié)氣百科全書(shū)》中體現(xiàn)得淋漓盡致。在這本近800頁(yè)的“大部頭”中,收錄了幾百幅地圖與圖表,宋英杰帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)以30年氣候基準(zhǔn)期內(nèi)最后三場(chǎng)雪和最后三場(chǎng)霜作為算法標(biāo)準(zhǔn)來(lái)驗(yàn)證“清明斷雪,谷雨斷霜”這則諺語(yǔ)的可信度;為了量化地界定每個(gè)節(jié)氣的氣候時(shí)段發(fā)生了怎樣的伸縮與漂移,他們以1961—1990年氣候期作為二十四節(jié)氣的氣候基準(zhǔn),通過(guò)算法確定各個(gè)節(jié)氣時(shí)段的氣溫閾值,從而計(jì)算出每個(gè)節(jié)氣的氣候時(shí)間……“我們的結(jié)論不是憑空想象的,一定是能算出來(lái)的。”宋英杰說(shuō)。

在宋英杰看來(lái),二十四節(jié)氣的核心是科學(xué)性,其難點(diǎn)也在于科學(xué)性。“二十四節(jié)氣研究的難點(diǎn)可以用‘三個(gè)跨’來(lái)概括——跨學(xué)科、跨國(guó)界、跨文字。”宋英杰坦言,二十四節(jié)氣算一門“極端跨學(xué)科”的學(xué)問(wèn),它以天文學(xué)、物候?qū)W、氣象學(xué)為基礎(chǔ),還涉及民俗學(xué)、農(nóng)耕應(yīng)用等諸多領(lǐng)域。“它不是多學(xué)科的簡(jiǎn)單疊加,而是需要研究者在多個(gè)學(xué)科的節(jié)氣研究領(lǐng)域都站在前沿。”

“跨學(xué)科、跨國(guó)界、跨文字”的特性,讓研究本身充滿挑戰(zhàn)。而讓古老智慧扎根科學(xué)土壤,為新時(shí)代的二十四節(jié)氣研究創(chuàng)造知識(shí)增量,正是宋英杰幾十年如一日所堅(jiān)定的目標(biāo)和方向。

跨越千年的“節(jié)氣存折”

“二十四節(jié)氣的本質(zhì)是時(shí)間。”宋英杰在《二十四節(jié)氣百科全書(shū)》里,把二十四節(jié)氣稱作由“天上的時(shí)間”轉(zhuǎn)化成的“地上的時(shí)間”。“它也是一種物候時(shí)間、生態(tài)時(shí)間,進(jìn)而奠定了環(huán)境友好的生態(tài)文化。在人們心目中,自然的生態(tài)不只是友,而是亦師亦友。”

這種自然觀和生態(tài)觀,是二十四節(jié)氣教給人們的處世智慧,亦是一種生活哲學(xué)。

在宋英杰看來(lái),二十四節(jié)氣的核心是為了“道法自然”“順應(yīng)天時(shí)”,借由“應(yīng)時(shí)”的方法論以“順天”。在春生、夏長(zhǎng)、秋收、冬藏的自然節(jié)律中作息存養(yǎng),在夜觀天象的仰望和品味鄉(xiāng)土的俯視中,感受浸潤(rùn)于鄉(xiāng)土之中的沉浸式體驗(yàn)。“這也是一種由‘天文之學(xué)’到‘人文之學(xué)’的體驗(yàn)。”宋英杰說(shuō)。

這種沉浸式的體驗(yàn),是因地而異、因時(shí)而異的。不同的地域?qū)夂虻母惺懿槐M相同。北方的立秋和處暑是“立了秋,扇子丟”“處了暑,被子捂”。但在江南,則是“立秋處暑正當(dāng)暑”“立秋處暑,上蒸下煮”。不同年代的氣候也存在差異。原本在黑龍江是“立夏到小滿種啥都不晚”,現(xiàn)在因?yàn)闅夂蜃兓聻椤肮扔甑搅⑾姆N啥都不怕”。

千里不同風(fēng),百里不共雷。面對(duì)地域的差異和氣候的變化,各村有各村的高招,各家有各家的秘籍,在世代傳承中不斷修訂、不斷共享,才讓節(jié)氣體系在持續(xù)的本地化和當(dāng)代化中豐富其內(nèi)涵。

“二十四節(jié)氣文化本身就像一個(gè)存折。”宋英杰用了一個(gè)很生動(dòng)的比喻,“在兩千年的傳承過(guò)程中,人們依照自身所在的區(qū)域、所處的年代進(jìn)行適用性的細(xì)化和修訂,就仿佛在往‘節(jié)氣存折’里‘存錢’一樣,這是知識(shí)和應(yīng)用體系的‘眾籌’。”

當(dāng)下,面對(duì)二十四節(jié)氣這份厚重的“存折”,我們不僅要學(xué)會(huì)“取錢”,更有責(zé)任繼續(xù)往里“存錢”。就像節(jié)氣歌謠隨著氣候變化適時(shí)更新一樣,為了讓節(jié)氣知識(shí)在當(dāng)下更加通俗易懂,宋英杰在節(jié)氣的科普中也運(yùn)用了許多生動(dòng)的比喻。談及小暑大暑的區(qū)別,他說(shuō)“小暑大暑,上蒸下煮。一個(gè)是加水,一個(gè)是還要扣上鍋蓋”,他說(shuō)“小滿就是林子大了,什么鳥(niǎo)都有”“節(jié)氣尺度是‘寫意畫(huà)’,候尺度仿佛‘工筆畫(huà)’”……這些頗有意趣的鮮活表達(dá),恰是讓古老智慧扎根當(dāng)下的生動(dòng)注腳。

“二十四節(jié)氣,既是特別親民的科學(xué),又是特別家常的文化。它具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)邏輯、深邃的文化內(nèi)涵和悠久的歷史積淀,我們對(duì)此始終懷有溫情和敬意。”宋英杰說(shuō)道。

節(jié)氣“飛入尋常百姓家”

談到二十四節(jié)氣文化的傳承與發(fā)展,宋英杰引用了一副匾聯(lián)——“從來(lái)多古意,可以賦新詩(shī)”。在他看來(lái),文化基因的傳承正是要與當(dāng)下的具體生活緊密結(jié)合,才能賦予其新意。

“二十四節(jié)氣本身是一個(gè)知識(shí)體系,但對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō),它更是一個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。”宋英杰介紹道,二十四節(jié)氣的應(yīng)用場(chǎng)景有很多。飲食是節(jié)氣文化最易引發(fā)共鳴的切入點(diǎn)。“我們可以通過(guò)各地的節(jié)氣食俗來(lái)探索古老的‘應(yīng)季而食’智慧如何與當(dāng)代‘大食物觀’相融合。”此外,還可以把節(jié)氣和健康養(yǎng)生結(jié)合起來(lái),研究不同節(jié)氣、不同地域的氣候變化與疾病的關(guān)聯(lián),進(jìn)而幫助大家最大限度地規(guī)避氣候和氣候變化導(dǎo)致的健康風(fēng)險(xiǎn)。

既要承古意,又需納新詩(shī)。在宋英杰看來(lái),把二者的關(guān)系梳理好,才能在節(jié)氣文化的傳承中實(shí)現(xiàn)最大的共振與共情。

“誰(shuí)都沒(méi)有權(quán)利把二十四節(jié)氣‘打扮’得博大精深。它本就是家常文化、平民科學(xué)。”宋英杰始終相信,節(jié)氣的生命力在于“飛入尋常百姓家”。在平時(shí)的科普與教育中,他也尤其注重將古老智慧與現(xiàn)代生活相連。

宋英杰分享了兩個(gè)與兒子之間的小故事。有一次宋英杰問(wèn)兒子,立春、立夏、立秋和立冬哪個(gè)節(jié)氣最冷,兒子思考了片刻便答道,“當(dāng)然是立春最冷了!”宋英杰隨即追問(wèn),“最冷的難道不該是立冬嗎?”兒子給出的答案讓他至今難以忘懷。“因?yàn)楸本┲挥辛⒋旱臅r(shí)候在供暖,而立夏、立秋和立冬的時(shí)候都不供暖。”

“還有一次是兒子6歲時(shí),主動(dòng)跟我說(shuō)起冬至和夏至的區(qū)別。”提及兒子,宋英杰的嘴角也不禁掛著笑。“他說(shuō)爸爸,我覺(jué)得冬至就是一天三頓飯至少有兩頓是摸著黑吃的,夏至就是一天三頓飯都是天亮的時(shí)候吃的。”兒子的小發(fā)現(xiàn)讓宋英杰至今也震驚不已。“這就是孩子眼中的二十四節(jié)氣,多好!”

在孩子的眼里,“冬至白晝最短,夏至白晝最長(zhǎng)”具象化為“摸黑吃飯”和“天亮吃飯”。在宋英杰看來(lái),這種樸素的觀察恰恰是感知世界的起點(diǎn)。“節(jié)氣教育的核心就是喚醒感知力。”他說(shuō),“在節(jié)氣中有各種物候標(biāo)志——鴻雁來(lái)了、燕子走了、葉子落了、蟲(chóng)子低下頭了等等,你會(huì)發(fā)現(xiàn),節(jié)氣研究不僅是在研究時(shí)間,也是在研究這個(gè)時(shí)間段的生物情結(jié)。”從節(jié)氣的角度出發(fā),我們看待世界的眼光也許會(huì)有所不同,感知世界的方式也可能會(huì)更加精彩。“當(dāng)我們更加了解節(jié)氣文化,便能更敏銳地觀察自然,感知世界表象及其背后的規(guī)律,也更能體會(huì)到節(jié)氣本身所兼具的‘科學(xué)之美’與‘詩(shī)意之美’。”宋英杰說(shuō)道。

宋英杰將自己對(duì)節(jié)氣之美的體悟都融入到了《二十四節(jié)氣百科全書(shū)》中,他希望讀者不僅能在其中讀到嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓?jié)氣科學(xué)、生動(dòng)的物候描述,更能在字里行間觸摸到古老智慧在當(dāng)下因不斷延續(xù)而持續(xù)跳動(dòng)的脈搏。

二十四節(jié)氣是活態(tài)的、生長(zhǎng)的、不斷在豐富的。而正是這種與生活緊密交織的活態(tài)傳承,才讓節(jié)氣文化生生不息、歷久彌新。當(dāng)我們無(wú)意翻開(kāi)書(shū)中的某一頁(yè),從文字中讀到身邊的氣候、飲食與生活,感受到這份跨越千年的時(shí)間智慧,持續(xù)照亮著我們理解自然、安頓生活的旅程,也許這便是節(jié)氣文化最好的傳承。(中國(guó)教育新聞網(wǎng)記者 彭詩(shī)韻)

《二十四節(jié)氣百科全書(shū)》

宋英杰著

中信出版集團(tuán)出版2025年7月出版

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息